B205清歸莊款浮雕詩文圖筆臂擱

翻拍明清竹雕書中清吳之璠款歸莊行草詩句背擱照片

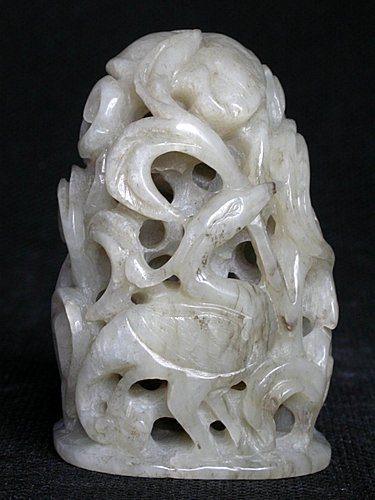

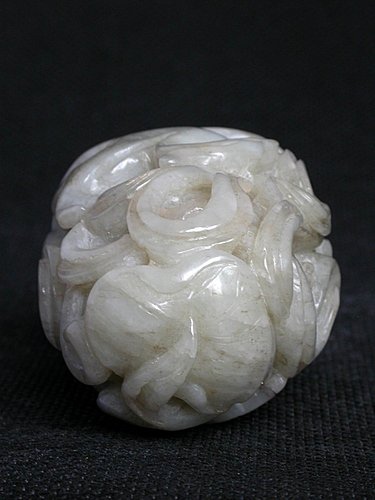

J320灰白玉鏤雕鷺鷥春水圖爐頂

15-138.兩件B205清歸莊款浮雕詩文圖筆臂擱和J320灰白玉鏤雕鷺鷥春水圖爐頂的收藏(99.711)

目前有許多收藏家,因個人經濟問題,或收藏到一定量或玩了一段時間想脫手變現,到玉市擺攤,或利用網拍釋出藏品。此賣家是住中部的藏家,7月4日才在網拍開設賣場開始拍賣其藏品。賣場東西多元化,有銅爐銅佛、古玉、瓷器、紫砂壺及雜項等。賣場關於我明白表示早期老收藏,便宜釋出,低價起標,無上手服務,年代請自行判斷,不做退貨動作。其賣場上架之瓷器,個人判斷為較不開門的近代仿品,古玉則因照片有解像力不足,及未拍攝到雕刻痕跡及皮殼等重點的局部放大特寫照片,無從判斷新舊及真假。其定價方式,直接定出要賣售價當起標價。

原先一開始就對其賣場中一件標明---老件竹臂擱及另一件標明---清白玉爐頂有興趣。竹臂擱由照片看淺浮雕行草詩文雕工流暢,色皮偏紅黃,似乎是老件。但因拍攝不是非常清楚,未拍攝臂擱斷面及雕刻詩文字體局部放大特寫照片,無法由竹絲斷面的點突出竹肉情形及雕刻痕跡,據以判斷其新舊及年代,但賣家敢標明老件,並表示早期收藏,應該不會新仿品,於是先列入追蹤名單。此臂擱相當眼熟,後來在李軍所著寧波出版社出版---明清竹雕書中找到---清吳之璠款歸莊行草詩句背擱照片,雕刻詩文如同一轍。為民國名收藏 家秦康祥 先生舊藏,由後代捐贈寧波市天一閣博物館。至於白玉爐頂由照片看雕工還算流暢,有明代風格,但其照片解像力不足及色差和未拍攝出雕刻痕跡及皮殼的局部放大特寫照片,也是無從判斷其新舊。但賣家敢標明清代,並表示早期收藏,應該不會新仿品,就算早期所仿,以目前和闐玉材質高漲,加上工錢,以其起標價,尚不致吃虧。心理雖這麼想,但心動卻怕潛在風險,不敢行動下手。

直到7月8日向其購得一件大明宣德年製楷書款戟耳三足銅爐,收到後精檢視覺得東西不錯,有物超所值。加上此新開幕賣家已有兩位買家成交留下評價記錄,因而較為放心。剛好第二輪重新上架時,此兩件賣家也調低起標價,既然此賣家沒有鑑賞期,只好壓低價格,若買到不到代時,能減少損失了,於是提出兩件一起帶較優惠議價,獲得同意,匯款後翌日就收到。第一件歸莊款浮雕詩文圖筆臂擱收到後,覺得照片色差較大偏紅黃色,實物較暗色較褐色,外表有陳年污垢卡在上面。以對木質家具有清潔保養功能的”碧綠珠”噴灑在背擱表面,再以牙刷來回刷洗,特別字體及印款部分逐字刷乾淨,再以”美國菜瓜布” 沾”碧綠珠”磨擦去除背擱斷面污垢,讓斷面竹絲顯現出來,以乾毛巾擦乾晾乾後,再以豬鬃毛刷不斷的來回刷動及把玩,使其表面色澤逐漸加深成褐黃光澤。

上手逐項詳加檢視:

1.看表面皮殼及包漿

老件包漿的光澤,是自然柔和的寶光。以放大鏡看其表面,其皮殼有不規則交錯、深淺不一的自然磨擦痕跡。

縱然上過干漆的老件竹雕,其表面干漆經過風化,包漿的光澤,也是自然柔和的寶光。以放大鏡看其表面,其外表干漆皮殼也會有不規則交錯、深淺不一的自然磨擦痕跡。

新仿是拋光上蠟的賊光,以放大鏡看新件表面是同方向打磨拋光規則性痕跡。若上干漆作舊新品則現出賊光,表面沒有任何磨擦痕跡。

此件有是自然柔和的寶光。以放大鏡看其表面,其皮殼有不規則交錯、深淺不一的自然磨擦痕跡,應是開門老件。

2.看表面色澤

未上漆的老件表面色澤淺黃、棕黃、棕紅、褐紅色,其形成為當初染色防腐處理,再加百年以上把玩摩挲,就像日常生活中竹椅、竹習器物,因長久使用所呈現自然色澤及光澤,在常磨擦與死角間會形成濃淡之分,且中間有的過渡色。老竹雕表面色澤會比凹陷部分深。

上干漆的老件表面色澤,表面比未上漆閃亮,表面顏色會因硬度密度大,漆料不易附著而較薄,色澤較淺,漆料會堆積在陰刻凹陷部分,形成較深色澤。其與新上漆染色不同處,在於老上漆表面經長期風化及使用磨損,多少會在較凸出部分磨損,造成漆色較淺薄或脫漆情形,嚴重的形成斑駁不一。

新仿的是新上漆染色,顯得不自然,色澤一致,無濃淡之分,更無過渡色。這些上漆作舊新仿品,表面顏色會因硬度密度大,漆料不易附著而較薄,色澤較淺,漆料會堆積在陰刻凹陷部分,形成較深色澤。

此件表面色澤褐黃色,色澤老化自然,並未上漆,由褐黃色皮判斷應為清中晚期年代製品。

3.以手摸撫雕刻表面

老件竹雕經上百年使用,會磨掉稜角,變得柔順,不礙手。新仿竹雕摸過會扎手。此件表面柔順不礙手。

4.看雕刻凹處所留污垢

老件竹雕經上百年使用,在雕刻凹處會日積月累留下污垢,此污垢相當結實,以針挑也不易去除。

新品當然無此污垢,有的會以黑墨或黑蠟填入掩蓋,但此掩蓋噴洒碧麗珠後,以牙刷刷過很容易去除。

此件雕刻文字及印款凹處,以放大鏡觀察雕刻深處可見陳年自然汙垢堆積情形。

5.看竹雕斷面

老件竹雕,因竹絲硬度密度比竹肉大,經上百年以上風化,熱漲冷縮及濕度變化,竹肉收縮大於竹絲,使竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,越久落差越大,竹絲的突出點晶瑩半透明如琥珀色。老竹雕筆筒及臂擱斷面,可能被污垢所掩蓋,但常磨擦處會露胎可供研判。上干漆老件的斷面,表面雖為雖為干漆隔絕,未受濕度變化影響,但仍受熱漲冷縮影響,竹肉收縮會大於竹絲,使竹絲斷面的點突出竹肉上,只是點突出特徵會小於未上漆。

新仿竹雕斷面無污垢,未受長期風化,竹絲斷面的點與竹肉在同一平面,並無突出情形,竹絲的斷面的點顏色較淺,沒有晶瑩半透明感。

此件以放大鏡觀察臂擱上下斷面,竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,但竹絲的突出點還沒有形成清中期以上特徵---晶瑩半透明如瑿珀色,顏色帶淡黑,有稍微破裂情形,以及竹肉中有如魚卵子分布其中。根據以上竹絲斷面風化情況,年代應有到清中晚期年代。

6.看雕工及落款:

詩文行草文字---張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。浮雕刀法俐落流暢,刀刀一氣呵成,毫無遲滯感,有名家格,應是熟諳行書結體及對竹雕特性能充分掌握的師傅才能達成。此印款為印面浮雕,與天一閣博物館該件印款為陰刻唯一不同點。

此件雖落歸莊款印款,但絕不能認為是其所雕刻。原因在於歸莊善書工畫,並無善於篆刻記載,且竹絲有方向性及韌性,其雕刻難度比木質高,加上浮雕難度又比陰雕高,非一般無篆刻背景的文人雅士所能勝任。且歸莊生卒(1613~1673)為清初時期,而此背擱從以上各種特徵判斷最早為清中乾隆時期至清中晚期嘉道年間。最大可能是後代清中晚期喜歡其書法的竹雕家依據其墨寶所臨摹雕刻,這是合理的推測。至於在李軍所著寧波出版社出版---明清竹雕書中類似詩文的歸莊行草詩句背擱,其雕刻詩文如同一轍,但因背面有陰刻吳之璠款,作者就據以認定為清初吳之璠作品。個人認為此件雖為民國名收藏家秦康祥先生舊藏,由後代捐贈寧波市天一閣博物館,但也不能武斷認定。如果原照片色差不是很嚴重,此背擱顏色一樣偏紅,製作年代應該同樣只到清中晚期,而吳之璠清初竹雕名家,其竹雕作品應該是褐黑色皮。再者依歷代雕刻慣例,雕刻者也應落款在正面詩文原作者印款下方---吳之璠製才是,不應落款在臂擱背面。

坊間很多傳世落名人款竹雕筆筒、臂擱及文鎮,到底是否其本人作品?一直困擾著同好,賣家當然會以落甚麼人的款,就當作其作品先高價求售,但藏家則不能被當冤大頭。如何判斷是否其本人作品?在此提供個人看法,供竹木雕文物同好參考,就教於先進,不吝提供意見。

1.落” XXX刻”或” XXX書並刻”:

要先查證歷史記載,其是否會篆刻或竹雕記載?

A.若有此記載,再看其竹絲斷面的點突出及其他微觀證據,判斷其年代是否與此名家活動期間符合?如不符合則應排除是本人雕刻真品。若年代符合,再確認其落款雕刻深處是否與其竹雕皮殼及色皮一致?若一致則為原刻款非後加款,再找到其標準款及標準器作品風格加以比對,若款式或風格及功力差異太大,仍應排除為本人雕刻真品,可能是同年代所仿造。大凡名家在世時就已成名,具有相當市場行情,為不肖業者仿造對象,這古今皆然。

B.若此名家歷史記載僅為書畫家,並無會篆刻或竹雕記載,則很可能是仿品。

2.僅落姓名款”XXX”:

一樣與上述程序進行檢視驗證,要先查證歷史記載,其是否會篆刻或竹雕記載?

A.若有此記載,再看其竹絲斷面的點突出及其他微觀證據,判斷其年代是否與此名家活動期間符合?若年代符合,再確認其落款雕刻深處是否與其竹雕皮殼及色皮一致?若一致則為原刻款非後加款,再找到其標準款及標準器作品風格加以比對,若款式或風格及功力差異太大,仍應排除為本人雕刻真品。

B.若查證歷史記載,此名家僅為書畫家,並沒有會篆刻或竹雕記載,則此件雖極可能不是其雕刻,與以上1.落” XXX刻”或” XXX書並刻”不同的是,它並未落”刻”字;或者其竹雕文物年代與此名家活動年代並不符合,但在文物鑑定也應不算是仿品,原因是由當時或後代喜歡其書畫的藏家或雕刻者,依據其書畫作品進行臨摹雕刻,古今皆視為常態可以接受。此種竹雕仍有其收藏價值,其行情要看其年代及雕刻功力和品相好壞而定。

3.落”XXX書” 或”XXX畫”款:

一樣與2上述程序進行檢視驗證,要先查證歷史記載,其是否會篆刻或竹雕記載?

A.若有此記載,再看其竹絲斷面的點突出及其他微觀證據,判斷其年代是否與此名家活動期間符合?若年代符合,再確認其落款雕刻深處是否與其竹雕皮殼及色皮一致?若一致為則原刻款非後加款,再找到其標準款及標準器作品風格加以比對,若款式或風格及功力差異太大,仍應排除為本人雕刻真品。不過與2不同者,此種會篆刻之書畫名家之竹木雕作品,一般均會落” XXX刻”或” XXX書並刻”或僅落姓名款”XXX”,傳世文物是否有名家僅落”XXX書” 或”XXX畫”款之先例,是值得存疑的”?

B.若查證歷史記載,此名家僅為書畫家,並沒有會篆刻或竹雕記載,則此件雖極可能不是其雕刻,與以上1.落” XXX刻”或” XXX書並刻”不同的是,它並未落”刻”字;或者檢視竹雕文物年代與此名家活動年代並不符合,但在文物鑑定也應不算是仿品。原因是由當時或後代喜歡其書畫的藏家或雕刻者,依據其書畫作品進行臨摹雕刻,古今皆視為常態可以接受。亦有可能書畫家直接將書畫圖稿寫畫在竹木上,再交由習於竹木雕刻者下刀。此種竹雕仍有其收藏價值,其行情要看其年代及雕刻功力和品相好壞而定。

此件歸莊款浮雕詩文圖筆臂擱屬第2B項,此件雖落歸莊款印款,但絕不能認為是其所雕刻。原因在於歸莊善書工畫,並無善於篆刻記載,且歸莊生卒(1613~1673)為清初時期,而此背擱從以上各種特徵判斷最早為清中乾隆時期至清中晚期嘉道年間。最大可能是後代清中晚期喜歡其書法的竹雕家依據其墨寶所臨摹雕刻,這是合理的推測。以民初價位,能購得此清中晚期行草詩文浮雕俐落流暢的竹雕臂擱,算是物超所值。

歸莊(1613~1673)一名祚明,字玄恭,號恆軒,昆山縣人,流寓常熟。係歸有光曾孫,歸昌世之子。十四歲時補諸生,博涉群書,善書,工畫墨竹,嗜酒,放浪不羈。與顧炎武齊名,時稱“歸奇顧怪”。終年六十歲。

雖然第二件灰白玉鏤雕鷺鷥春水圖爐頂賣家標明清代,並表示早期收藏,個人事前雖判斷應該不會新仿品,最少也是早期一二十年前所仿製,以目前和闐玉材質高漲,加上工錢,以其起標價,尚不致吃虧。收到詳細加以檢視:

一、首先判斷其玉種:

1.上手後手頭又有重量感,表示密度較大,有符合新疆和闐玉。

2.玉色灰白玉,以美工刀在底部死角處試劃,不入刀,表示硬度夠。若入刀,絕非新疆和闐玉;但若不入刀,也不一定是和闐玉,因為較高品質的青海玉或俄玉仍不入刀。

3.觀看玉件表面為溫潤柔和寶光,不像青海玉或俄玉,經加工拋光完成後上蠟具有賊光。青海玉或俄玉經盤玩反而帶澀,有久盤不潤情況。

4.若為青海玉會過於通透,其密度小手頭會較輕,硬度較低會入刀,久盤不潤。此件依特徵應非青海玉。

綜合以上判斷此件材質,在密度、硬度及上手溫潤感是符合新疆和闐玉。

二、再以放大鏡檢視工具痕跡,判斷新舊及年代:

古法以砣輪分段線條連成,慢工出細活邊緣光滑;新件只見連續長線,快速切割邊緣有崩裂情形。

檢視此件紋飾陰刻線條,線條邊緣光滑,其曲線是由短線條連成,由工具痕跡判斷應是古法砣輪雕琢,應非以電動快速工具製作新品。

三、檢視皮殼及包漿:

以放大鏡觀察玉件表面,若老件有製作拋光後凹凸高低的皮殼,有自然風化化學變化形成柔和寶光之包漿,且老件能觀察到深淺不規則的使用留下磨損痕跡;而新件只有明亮上蠟賊光,及同方向規則性拋光痕跡。

檢視此件有製作拋光凹凸高低的老件皮殼,沒有新製品的同方向規則性拋光痕跡,有自然風化形成柔和寶光之包漿,且表面上老件應有的使用後所留下的深淺不規則磨損痕跡,應是老件玉雕。

四、由玉的顏色:一般再白的玉,經歲月空氣中風化及把玩手汗沁,均會留下帶黃顏色。此件玉色灰白,外表帶黑色似沁痕,到底是沁色,還是原玉色?不敢冒然論斷。

五、由雕工紋飾:遼金元白玉鏤雕秋山春水圖爐頂之製法,均先以鑽桿將粗胚穿透對鑽很多孔,然後以線鋸拉絲透雕輪廓線條,會留下拉絲痕跡,細節不會拋光,所看到的鑽孔都會對穿,整個爐頂都是透空。近代所製用電鑽,只見鑽孔痕跡不見拉絲痕跡,整個爐頂只有外層鏤空,爐頂未穿透。

此鏤雕鷺鷥春水圖爐頂,兩面各雕一隻鷺鷥穿梭在禾草中,雕刻流暢傳神,有明代晚期爐頂風格,但看到整顆的鑽孔都對穿很多孔,不只有外層穿孔,爐頂中心也有貫穿,卻不見拉絲痕跡,不像遼金元較透空。上手把玩滑順,不像新製品會扎手。

綜合以上判斷,此件為古法以砣輪雕製,表面已有老件的皮殼及包漿,絕非近代以電動工具所雕製。至於其詳細年代到底是明末仿遼金元鏤雕春水圖爐頂?還是民初所仿製?個人認為此爐頂符合明晚期風格,表面已有老件的皮殼及包漿,較不像民初所仿,年代較近尚未形成較厚皮殼及包漿。若能以幾千元近代價位,購得古法以砣輪雕製,最少是民初製品,算是物超所值!若能購得明末爐頂更是超值。

據專家考據,有認為傳世玉爐頂是由元代玉帽頂,至明中期在古物新用的風潮下,選用傳世元代玉帽頂嵌在木製爐蓋上作為蓋鈕之用。另外有一派則認為爐頂本來就是嵌在木製爐蓋上作為蓋鈕之用,從遼金元一脈相傳,因年代久遠木蓋皆腐壞,以至出土玉爐頂到目前仍未發現連木蓋,到明中期因好古之風,將市面上傳世玉爐頂再度嵌在木製爐蓋上作為蓋鈕,配置在宋瓷爐及三代銅鼎頂。因骨董市場需求量大,遼金元爐頂不足,所以到明末開始有仿古製作,然雕工較為笨拙,此說較獲得多數同好認同。至於清代時期是否有仿造?則沒有記載或發現有可靠之實物,到民初時期好古興起,則出現以古法砣輪雕製仿古爐頂,二十幾年前大陸開放,為應付臺灣市場需求,開始以電動工具大量雕製仿古爐頂。因此老件玉爐頂不是遼金元,就是明晚期仿古,應沒有入清仿品。至於民初所仿雖以古法砣輪雕製,但年代近尚未形成較厚皮殼及包漿。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}