清初文友款高浮雕松下問童子圖筆筒

嘉道年間竹雕名家王挴鄰款竹高浮雕竹林七賢圖筆筒

(原干漆完整,未予以去漆)

清中晚期作品,去漆後呈現出完全未受磨損及風化的皮殼及黃色,就像新品剛雕刻的顏色一樣,沒有任何古味,應是原先清中晚期製作時就上干漆。

B180清嘉道矩平款(方絜)竹刻詩文人物圖臂擱

B185清中晚期竹雕八仙過海圖大筆筒

B196清中晚期竹雕泛舟垂釣圖筆筒

清中期製品,去漆後呈現褐黃色皮,判斷此竹雕筆筒在兩百多年前製作時,原本並未上漆,但經過百年以上長時間流傳到了清晚期,其間曾有不當使用,造成表面產生腐爛斑駁凹陷,很不雅觀,於是百年前有人上干漆將其掩蓋。

B186清中期吾山款竹薄地陽文雕荷杖僧人圖筆筒

15-133.一件清初文友款高浮雕松下問童子圖筆筒的收藏(99.7.3)

認識阿水已十幾年,他是大陸單幫客,原住福建,後來到台中依親落地生根,聽說為了拿到身分證,還去當了國民兵。他初期進紫砂壺及字畫在玉市賣,我是在台中市公園路玉市認識,向他買進一些早期壺及近代書畫。後來他慢慢轉型變為古玉及竹木雜項專業賣家,在目前玉市業者中是少數能拿出高檔雜項的賣家。

阿水為人實在,個性爽朗,天生好客,是少數在玉市攤位泡茶供同好享用的業者,縱然來客已多時不曾購買,他仍然是笑臉迎接,如同接待朋友般,以好茶招待,讓來客不會有絲毫壓力,因此熟識的同好包括我在逛玉市時,均把他當歇腳點,如那一天他有事未去開張,同好都會悵然若失!在我其間交往中,個人覺得阿水在骨董業界進貨很開門,開價公道,為人又實在,是值得信賴的骨董商。

阿水為人隨和實在,口風緊有信用,因此能獲得許多交往的藏家信賴,願意將手中藏品讓他挑選去市場脫手。這種信賴在現今不景氣的骨董市場中是非常重要的,若每件文物都要買斷方式進貨,那資金壓力很大,能進得的貨將很有限,因此阿水在目前玉市業者中是少數貨源源源不斷,而且能拿出高檔雜項的賣家。距去年12月12日最後一次交易,購得清中期子白(張濤)款高浮雕赤壁圖小筆筒(詩筒)已半年多。

(99.7.3)本週六玉市文物之旅,逛完一圈後照往例到其攤位喝茶聊天,問是否有竹木雕及文房小品可開開眼?阿水照例搖頭表示沒有值得您看的東西。不料其陪班的老婆卻說,早上不是有拿出一件竹雕筆筒給人看嗎?我虧阿水---大概是半年多沒有光顧了,認定我不可能會買,所以乾脆不讓我看吧!阿水忙著解釋,這筆筒去年已讓您看過,您不會喜愛的。我說現在老件竹雕文物不容易找尋,就拿出來看看。於是就拿出這件高浮雕松下問童子圖筆筒,果然去年就看過。

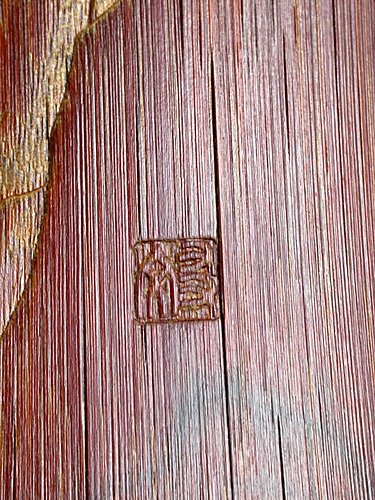

記得當初阿水曾表示此筆筒有落名家款”文友”,是吳之璠女婿朱文友。當時看高浮雕人物及景色雕工還不錯,有清中早期風格,看褐黑色皮及竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,也有清中早期年代。但筆筒明顯有上過干漆,褐黑漆堆積在陰刻凹陷部分形成較深色澤,筆筒表面則因常年使用磨損致干漆部分脫落,造成斑駁顏色不一致,品相甚差情況。再看印款由左至右雖為”文友”,但自古漢字印文正常讀法由右至左為”友文”才是,只有在民國以後受西方英文由左至右讀法影響,才有中文橫寫由左至右讀法。一問價位,雖未開清中早期名家價位,但卻是清中早期高浮雕筆筒品相完整的價位,心想此件不可能是落款的”文友”作品,最多只能以清中早期高浮雕筆筒衡量,因其品相較差,其合理價位還要再折半才能考慮。於是把此看法告知阿水,要其先賣看看,樂見其賣到好價格。

此事過了就忘了,阿水也未提此筆筒是否賣出?不料又出現在眼前,再度詳細檢視,還是跟當初看法一樣。不能考慮是否朱文友作品?只能當無款的清中早期高浮雕筆筒品相差的價位來考量。告知阿水,若上過干漆筆筒,因有干漆隔絕,無法有再把玩空間,讓其更色皮加深、包漿更濃,所以一般竹雕藏家比較不喜歡上了漆的竹雕,若其品相完整的上了漆價位會比未上漆還低。而此高浮雕松下問童子圖筆筒上過干漆,還部分磨損脫落,造成斑駁顏色不一致,品相甚差情況,其價位若比未上漆折半,可能還賣不掉。此種賣相差若維持原狀,將不易賣出,也賣不到好價位。若是去漆重新整理,才可能脫胎換骨機會。如要去漆,我有充分經驗可提供技術參考。但如原先清中早期製作時就上干漆,若冒然將全部干漆去除,結果將呈現出完全未受磨損及風化的皮殼及黃色,就像新品剛雕刻的顏色一樣,沒有任何古味,有相當的風險。若是清中早期所雕製,等清晚期藏家再後加干漆保護,則去漆後,還是有其老化色皮。阿水表示此筆筒為老藏家所寄賣,不可能去漆整理後再賣,只能因賣相差降價求售,一問價位已比去年折半。於是告訴阿水,對於有爭議文物,別人敬而遠之,而我向來對此種文物有高度興趣,這是考驗鑑定眼力的所在,因有爭議才可能有議價空間。已很久沒跟您捧場,且到代老竹雕筆筒不易找尋,我對去漆也有相當經驗,如價位再和藹可親一點,我願意冒險一試,於是去掉尾數成交。付款時阿水特別再強調,您買回去怎麼去搞我不管,是好是壞自行負責,可不能去漆後成了像新品剛雕刻的顏色一樣,才要退回可不行,此筆筒是藏家委售,整理過就不能退。

傳世的少數老件竹雕會上透明或褐色干漆,是當時製作者還是後來收藏者所為不可考。其目的在可以防止蛀蟲及濕度變化造成竹雕製品開裂,另外也有古董商作舊要當有年代骨董來賣。但因有干漆隔絕,無法有再把玩空間,讓其更色皮加深、包漿更濃,所以一般竹雕藏家比較不喜歡上了漆的竹雕。我曾購買過3件上漆老筆筒及臂擱,因年代風化造成部分干漆脫落,變成斑剝不一的褐黃色,使整體品相不好,於是以牙刷沾松香水逐步將整件臂擱來回刷洗,將全部干漆去除,結果呈現出完全未受磨損及風化的皮殼及黃色,就像新品剛雕刻的顏色一樣,沒有任何古味。也曾購買一件上褐色干漆的周芝岩款竹雕蘆陵夜讀圖筆筒,將塗染褐紅色干漆去除,除了呈現出完全未受風化的皮殼及黃色,觀察其竹絲斷面點沒有任何凸出,才知道受騙上當了,根本是塗染褐紅色作舊的新品。

坊間偶爾可見到一些雕工應是老件,但表面卻是上以褐色蠟或漆的竹木雕文物,陸續買到幾件經去褐色蠟或漆後,確認為上漆老件長期風化及使用造成斑剝不一顏色的賣相差品相,後來業者以褐色蠟或漆掩飾外表,成為後來作舊外觀。這些上漆老件再後加褐色蠟或漆掩飾其斑剝不一品相,如何與大量新品沒有色皮包漿,上褐色干漆作舊當作老件賣區別分辨?就要小心從個人所提供的微觀證據逐項來加以檢視。

此高浮雕松下問童子圖筆筒到手後,到底要不要進行去漆整理,經思考了一夜利弊得失。若不整理,賣相差,看起來難過。若進行去漆整理,則大好大壞,如原先清中早期製作時就上干漆,若冒然將全部干漆去除,結果將呈現出完全未受磨損及風化的皮殼及黃色,就像新品剛雕刻的顏色一樣,沒有任何古味,還要花相當工夫去培養色皮。若是清中早期所雕製,等清晚期藏家再後加干漆保護,則去漆後,還是有其老化色皮,將脫胎換骨。於是在翌日上午在筆筒表面已磨損脫落部分,以指甲試摳讓干漆脫落露出表面琺瑯質,其色皮為褐黑色,判斷應是後加干漆,於是決定去漆,還原本來面貌。

此次下猛藥直接使用溶解強度最大的”去漆劑”,不再試用較不傷皮膚,溶解性較小的松香水或香蕉水溶劑。此”去漆劑”是由二氯甲烷及特殊溶劑構成,對金屬無腐蝕性,不會損傷竹木材質。此”去漆劑”富刺激性,使用時要戴橡皮手套保護,小心避免傷及皮膚,塗上後要等一段時間,讓其沁入漆中,再以清潔劑清洗就能除掉漆。於是戴上橡皮手套保護,小心翼翼以牙刷沾”去漆劑”塗滿整個筆筒表面,此”去漆劑”果然強烈,我使用松香水溶劑及”香蕉水” 溶劑時,徒手都不會有刺激感,但手戴橡皮手套保護,非常小心以牙刷沾”去漆劑”塗抹時,手套以上未保護到的皮膚,不時有像針刺的刺痛感,立即停下趕快去沖洗皮膚,而且發現牙刷很快就掉毛。等了一陣子,發現筆筒表面像有一層黏稠膠質,於是使用各種清潔劑在小部位加以試探清除,先試中性洗碗精,再試擦玻璃的穩潔都無效。後來想到用較強烈的在廚房廁所使用,有除霉除菌效果的”穩潔去霉劑”。根據個人經驗,曾因所收百年以上印石篆刻其印文雕刻凹處,會被百年印泥所積滿,造成無法看清楚篆刻刀法及鈐印印文無法清楚,想去除印泥,曾試過市面上各種清潔劑,包括最強烈的”潔瓷”都無效。後來試用”穩潔去霉劑”竟然能輕易去除,不過此劑藥性強裂會傷手,最好戴樹膠手套。於是以”穩潔去霉劑”噴灑在部分竹雕表面,再以牙刷來回刷洗,發現流出褐黃色的水,表示有效,再沾清水刷洗,如此重複以一小片為單位慢慢清除,花了一個多小時,終於將表面褐色干漆清除掉。但在雕刻深處及死角處仍留下褐黑色干漆,再以細鋼針慢慢逐一剔除。然後以廚房菜瓜布磨擦去除底足及筆筒口沿斷面污垢及干漆,讓斷面竹絲顯現出來,最後以乾毛巾擦乾晾乾。整個筆筒表面去漆後,表面呈現出沒有任何包漿光澤的淡褐色,竹肉雕刻凹陷部分發黃白色調,沒有任何古味。經過幾天努力保養把玩,多次以黃酒塗抹在筆筒表面晾乾後,再以豬鬃毛刷不斷的來回刷動及以手把玩,使其表面琺瑯質色澤逐漸加深成褐黑色,但竹肉雕刻凹陷部分色調仍較淺色調。由以上情況及底部有舊補蛀孔判斷,印證原先所判斷的,此筆筒為清中早期所雕製,等清晚期藏家再後加干漆保護。要讓其脫胎換骨,可能需再花一段時間反覆保養及把玩,才能形成較深色調及包漿皮殼。

上手逐一檢視判斷:

1.看表面皮殼及包漿

老件包漿的光澤,是自然柔和的寶光。以放大鏡看其表面,其皮殼有不規則交錯、深淺不一的自然磨擦痕跡。

縱然上過干漆的老件竹雕,其表面干漆經過風化,包漿的光澤,也是自然柔和的寶光。以放大鏡看其表面,其外表干漆皮殼也會有不規則交錯、深淺不一的自然磨擦痕跡。

新仿是拋光上蠟的賊光,以放大鏡看新件表面是同方向打磨拋光規則性痕跡。若上干漆作舊新品則現出賊光,表面沒有任何磨擦痕跡。

此筆筒在去漆前符合老件情況,去漆後已失去原有包漿光澤。

2.看表面色澤

未上漆的老件表面色澤淺黃、棕黃、棕紅、褐紅色,其形成為當初染色防腐處理,再加百年以上把玩摩挲,就像日常生活中竹椅、竹習器物,因長久使用所呈現自然色澤及光澤,在常磨擦與死角間會形成濃淡之分,且中間有的過渡色。老竹雕表面色澤會比凹陷部分深。

上干漆的老件表面色澤,表面比未上漆閃亮,表面顏色會因硬度密度大,漆料不易附著而較薄,色澤較淺,漆料會堆積在陰刻凹陷部分,形成較深色澤。其與新上漆染色不同處,在於老上漆表面經長期風化及使用磨損,多少會在較凸出部分磨損,造成漆色較淺薄或脫漆情形,嚴重的形成斑駁不一。

新仿的是新上漆染色,顯得不自然,色澤一致,無濃淡之分,更無過渡色。這些上漆作舊新仿品,表面顏色會因硬度密度大,漆料不易附著而較薄,色澤較淺,漆料會堆積在陰刻凹陷部分,形成較深色澤。

竹雕一般年代越久色澤越深,明末---褐紅、清初---棕紅、青中---棕黃、清末---淺棕黃

此筆筒未去漆前符合老件上漆竹雕情況,去漆後表面呈現褐黑色調,判斷應為清中早期年代。

3.以手摸撫雕刻表面

老件竹雕經上百年使用,會磨掉稜角,變得柔順,不礙手。新仿竹雕摸過會扎手。此件表面柔順不礙手。

4.看雕刻凹處所留污垢

老件竹雕經上百年使用,在雕刻凹處會日積月累留下污垢,此污垢相當結實,以針挑也不易去除。

新品當然無此污垢,有的會以黑墨或黑蠟填入掩蓋,但此掩蓋噴洒碧麗珠後,以牙刷刷過很容易去除。

此件去漆前原先污垢相當結實。

5.看竹雕斷面

老件竹雕,因竹絲硬度密度比竹肉大,經上百年以上風化,熱漲冷縮及濕度變化,竹肉收縮大於竹絲,使竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,越久落差越大,竹絲的突出點晶瑩半透明如琥珀色。老竹雕筆筒及臂擱斷面,可能被污垢所掩蓋,但常磨擦處會露胎可供研判。上干漆老件的斷面,表面雖為雖為干漆隔絕,未受濕度變化影響,但仍受熱漲冷縮影響,竹肉收縮會大於竹絲,使竹絲斷面的點突出竹肉上,只是點突出特徵會小於未上漆。

新仿竹雕斷面無污垢,未受長期風化,竹絲斷面的點與竹肉在同一平面,並無突出情形,竹絲的斷面的點顏色較淺,沒有晶瑩半透明感。

此件雖上過干漆,但為後上漆。此件以放大鏡觀察筆筒上下斷面,竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,竹絲的突出點晶瑩半透明如瑿珀色,有明顯破裂情形。竹肉中有如魚卵子分布其中,根據以上竹絲斷面風化情況,應有清中早期年代。

6.看雕刻凹面

老件竹雕雕刻凹面色澤與表面接近,有自然包漿,竹絲斷面的點突出竹肉,外露的側面竹絲會較浮出,竹肉會收縮成條狀溝槽。

新品雕刻凹面將染料清除後,其顏色變淺淡,無包漿 ,竹絲斷面的點與竹肉平,外露的側面竹絲與竹肉平。

此件雖因後上漆,致雕刻凹面色調較表面淡,但竹絲斷面的點突出竹肉,外露的側面竹絲會較浮出,竹肉會收縮成條狀溝槽。

7.看構圖

人物圖,明末清初以近景為構圖中心,人物佔畫面較大,可清晰看到人物表情,及身後枝葉細緻刻劃。清中期以後,只見人形。

此件筆筒松下問童子圖相較較大些,可見人物五官表情,判斷其年代清早期---康熙。

8.看技法

雕刻技法年代越久越深,年代越近有越淺趨勢。

透雕---明末清初

高浮雕---明末清初

陷地雕---盛行清初至清中

淺浮雕及薄地陽文---明末清初

深雕---清中期

淺雕---清中晚

毛雕---清末

此件高浮雕筆筒雕刻深度比常見的清中期明顯較深,判斷其年代應比清中期早,為清早期---康熙。

9.落款:

舊刻款式其雕刻部分顏色與表面一致,若積有污垢是相當結實,以針挑也不易去除。

新加刻款式其雕刻凹處顏色與表面不一致,會較淺,新加刻當然無此污垢,有的會以黑墨或黑蠟填入掩蓋,但此掩蓋噴洒碧麗珠後,以牙刷刷過很容易去除。

此款式在舊加干漆之下,亦即最少在清晚期舊加干漆之前就已刻上。以放大鏡觀察此件印款,其雕刻部分顏色與表面一致,應為原刻款,即清中早期製作筆筒時即刻上。

一般竹雕落款多數為題名及製作年代和作者字款,少數為文人兼竹人則加刻詩文,也有部分更簡單未題名及落年代,只落作者字款。像此件僅落印款者,則相當少見。傳世朱文友作品均署”文右”,且為字款,而非印款,且尚未見落”文友”款的開門作品。看此印款由左至右雖為”文友”,但自古漢字印文正常讀法由右至左為”友文”才是,只有在民國以後受西方英文由左至右讀法影響,才有中文橫寫由左至右讀法。所以此筆筒由各項特徵判斷雖有康熙年代,人物及景物雕工細緻傳神有名家格,也不能據以認定是朱文友作品。

由以上綜合判斷此筆筒,其製作年代約在清早期---康熙,所浮雕人物及松樹,近景岩石及遠景岩壁皴法及朵雲裊裊,整體雕工細緻,流暢傳神,有名家格,以清中早期作品應有價位折半購得,算物超所值。

朱文友生平與活動情形

朱文友,字梧號筠齋,江蘇嘉定人(今上海市)。清康熙年間竹木雕刻名家,吳之璠的女婿。竹雕刻作品年款多在清康熙年間,主要活躍時間約在清康熙(1662–1722)年間前後,有關朱文友文獻著錄僅見於《竹人錄》簡要的記載。金元鈺(1807 前後)撰《竹人錄》中有關朱文友記載:「之璠……,壻朱文友得婦翁指授能傳其藝」。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}