民初薄意大師林清卿生平及作品特色

林清卿(1876—1948),福州西郊觀前人,居鳳尾鄉,故呼“西門清”。自幼喜愛誦詩繪畫,當時正是“西門”派發展到鼎盛時期,鳳尾鄉成為石雕藝人薈萃之地,使他受到藝術薰染。後跟隨陳可應學習“薄意”雕刻,他刻苦鑽研,又融會貫通各流派風格,年末及冠已名重藝壇,成為“西門”流派的一名主將。

那時“薄意”雕刻,往往不講究畫理筆法,模仿之風極盛。林清卿不滿足于現有的成就,決心改變現狀,賦“薄意”予新的生命。於是,毅然放棄每月很可觀的經濟收入,暫時放下雕刀,到福州城內一位畫師家中學習中國畫。他一面勤奮學畫,一面致力於古代石刻、畫像磚藝術的研究,吸取中國繪畫藝術養分,豐富傳統的薄意技法,探索新的藝術途徑。正因為他具備很深厚的筆墨功力,能用畫理于石面,溶雕、畫於一爐,才促使他的雕刻藝術獨樹一幟,卓然成家。

二十世紀初,正是他藝術創作最旺盛的時期,求者踵接,寒暑不斷,文人雅士、社會名流都樂於與他交往,使他有機會看到古今名畫,從小得到教益,促使他的才華更充分發揮。當時著名國畫家熊文鎬見到他的作品,曾驚歎道:清卿畫石非人之畫紙所能及也,是石以畫傳者。

他創作薄意,內容豐富,取材廣泛,人物、山水、花鳥、魚蟲無所不精。人物雕刻,他特別喜歡選擇膾炙人口的古典文學、民間故事為題材,諸如東籬采菊、踏雪尋梅、米顛拜石、羲之愛鵝、達摩面壁、竹林七賢、八仙過海、香山九老等等。雕刻山水,他喜選用裂紋較多的石料,市曲度勢,慘澹經營:或描繪萬裏晴空、落日歸帆;或表現重巒疊嶂、密林深溪:或刻劃浮雲繞樹、飛泉出澗。一幅幅宛如繁而不亂、意境幽靜的山水畫。四時花鳥,他多選取諸如梅雀爭舂、荷塘鴛鴦、黃菊雛雞、群仙獻壽等寓意吉祥畫面,於清潤中見豔麗。更耐人尋味的是草蟲小品:數根的蘆葦、幾葉的翠竹、飛舞的雙蝶、婷立的蜻蜒,寥寥數筆,尤見精神。

“因材施藝、巧掩瑕疵”是林清卿創作的一個重大藝術成就。陳子奮《頤諼樓印話》評價他的薄意“花卉之嫵媚生動,雖寫生家罕能及。山水竹木,亦靜穆深厚。難得在利用石之病,而反見天然”。觀賞過他的作品的人,也都會有這樣共同的感覺:凡石料的色澤愈雜、裂紋愈多,他的構思就愈精妙。

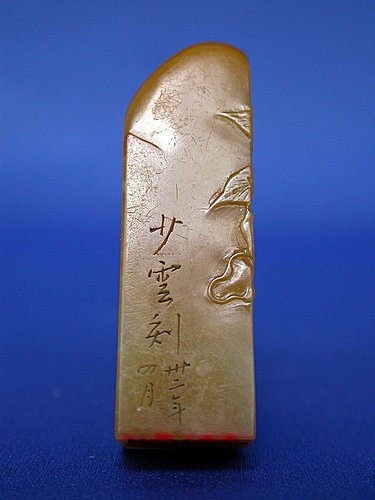

林清卿薄意的佈局,繁而不亂,簡而有致。章法雅典,用刀如筆,手法洗練純熟,刀過之處,神情畢肖,妙趣橫生。龔綸《壽山石譜》稱讚他的藝術:“精巧絕倫,真能用刀如筆,在楊(璿)、周(尚均)二家,別開生面者”。

他藝術成就的取得,是與他一絲不苟的嚴肅創作態度分不開的。每次創作,他總要對著石料反復揣摩,有時—連幾天未曾動過一刀一筆。傳說有次他創作《羲之愛鵝》時,作品中的兩隻鵝畫了又改,改了又畫,總感到形象不理想。於是就跑到街上買回一隻大肥鵝,養在後院,凝神觀察,直到胸有成竹後才揮筆成圖。可見每件大僅方寸,薄不盈分的薄意,都灌注著作者多少心血呵!

林清卿晚年雖名重一時,卻更加熱愛藝術,長年握刀不輟,藝術更臻成熟,風格趨向精練潑辣,揮灑淋漓。樹木、花鳥則喜歡錦以陰刻開絲,以形寫神,達到爐火純青的境地。這位傑出的薄意藝術大師一生中留下的大量遺作,豐富了我國工藝美術寶庫。

本文來自:福州新聞網

林清卿,福州西關外人。初學畫,繼而攻印石,其刻薄意(印邊浮雕)以畫法行之,自出新意。尤其相度石之紋理及裂痕,配以花卉、山水,工巧天成。卒年七十余。 “精巧絕倫,真能用刀如筆,在楊(璇)、周(彬)二家別開生面者。” “花卉之嫵媚生動,難寫生家罕能及,山水竹木,亦靜穆渾厚,難得在利用石之病,而反見天然。” 這是龔禮逸 和陳子奮 先生對林清卿薄意藝術的評價。林清卿將中國畫的畫理與墨韻溶於薄意創作之中,開創了薄意藝術的最高境界,是近代壽山石雕極有影響的藝術大師。

林清卿藝術的道路很有傳奇的色彩,其想法往往與常人不同,對藝術的專注與苦苦探索的精神特別令人欽佩。他從小愛誦詩繪畫,年長後才藝雙全。他棄幕僚之職,不走仕途發達之路,全心投入壽山石雕薄意藝術,他師從潘玉茂弟子陳可應多年,熟練掌握了薄意技藝,名氣漸出,已有可觀的收入。然而他不滿足於薄意技藝的現狀,毅然放下雕刀,另外拜師學習國畫,此舉不為同行理解,又被視為“ 怪人” 。其實,林清卿的目的很明確,他認為要提升薄意藝術的層次,隻有從雕外學雕,吸取中國繪畫藝術的養分,將畫理融於薄意之中;並借鑒古代石刻、畫象磚以及竹雕留青法的藝術,才能豐富與發展壽山石的薄意藝術。他的這些思想,在他後來的藝術實踐中不斷發展,促使他取得輝煌的成就。

丹青學就刀重握,薄意舊容換新顏。一位壽山石雕的老前輩講:林清卿學畫出師後的第一件作品,是刻一棵黃黑二重皮的田黃石。他反復相石,決心創出新意,先擬作《滄浪濯足圖》,在田黃石上畫了又畫,總不能盡意。後改變初衷,運用國畫筆法在黃皮上畫一叢竹子,黑皮上繪兩隻爭食的雛雞,僅僅利用兩重薄薄的石皮,精心雕刻了半個多月。這件具有開創性意義的藝術品,筆墨韻味濃厚,清新絕倫,很快就被上海客商重金求購。一時求者日眾,林清卿名重當時,被推崇掃西門派的領袖,人稱“西門清” 。

林清卿生逢其時,此間壽山頻頻出產都成坑與鹿目格等優質石料,美石配好工,而高貴的石料也促使其技藝的不斷提高,真是天助人也。

正當林清卿努力開拓薄意藝術的新境界時,他的道路出現了轉折點。福州螺州人陳叔常(陳寶琛之孫)從上海美術專科學校畢業回榕, 陳 先生不善交遊,沉緬於藝術,平時交往者惟吳任之、陳子奮、潘主蘭等書畫界名流,經他們的介紹結識了林清卿,相見恨晚,遂成忘年之交。 陳 先生世代嗜好壽山石,收藏甚豐,常請清卿雕刻薄意。 後來陳 先生覺得往來不便,聘請清卿居住院府創作,這種做法福州人謂之“秀工”。陳府常有文人與藝界名人往來,林清卿得與交往,從中得益匪淺,藝事癒進。作品的文化內涵癒加豐富。此間,陳之叔父陳懋師十分讚賞清卿的技藝,將珍藏的一顆重近半斤的烏鴉皮桔皮紅田黃石,請清卿雕刻。清卿見是田坑上品;傾全力而為之,經兩個多月刻就《夜宴桃李園》,工料雙絕,精美異常。清卿自認為是平生最得意的作品之一,特別刻上“ 清卿” 二字,見之者莫不讚嘆稱奇,陳懋師更是心愛之極。後陳家逐漸破落,家中人瞞著他將此石抵押當舖,老人知道後十分傷心,終日抱怨,幸得其婿出資贖回。然而此石劫數難逃,在“文革”中遺失,成為一大憾事。

林清卿在陳府創作了許多精品傑作,使他的聲譽更高。數年後,陳叔常外出謀事,清卿回到家中,很多石賈爭相請他雕刻,任其出價,然而他不以金錢為重,一心想再當“ 秀工” ,可常與文人交往。果然,不久後他又被吳 元 先生請去當“秀工”了。吳元是福州著名的“回春”藥店的老板。是當時首屈一指的壽山石收藏家。他對林清卿十分尊重,經常在家看其創作,或談論題材,或研究布局,有時暢談通宵達旦,有時幾天不動一筆一刀。林清卿要刻“ 羲之愛鵝” ,吳元親自上街買了一隻大鵝養在後院,供他觀察寫生。吳府的小客廳專供藝界朋友聚合,清卿也經常與他們一起論藝,如此數年,林清卿的技藝癒加爐火鈍青。他在吳府創作了許多薄意精品,現在部分收藏於福建省博物館。

林清卿的薄意雕刻具有創造性的藝術風格和特點,無論相石、勒線、剔地、開睨等,都有獨到之處。創作時,他先將石材整理磨光,隨時把玩,構思設計。他說:“刻當相石,凡石色巧則宜花卉;凡石呈裂痕則宜山水;以盡石勢。下刀之先心開一境,以盡畫意詩情。” 又雲:“ 薄意創作以花卉最難,妙在善配巧色;次則山水,以意為之,取其神遠;再次則人物,剔透為精。” 相石是創作的開端,構思是否精妙已決定了作品的成敗。

相石繪就圖稿後;用尖刀勾勒全圖,謂之“ 勒線 ”。林清卿的勒線落刀準確,頓挫起伏,勒出筆墨的韻味,然後按景物的遠近進行剔地分層。剔地的厚度很講究,深一點有流俗的刺手感;淺一點又失去了立體感,林清卿剔地的厚度真正是恰到好處。剔地的用力也很關鍵,如用半圓刀,景物不夠清晰;如用平刀,景物與底地呈直角又火氣太重。林清卿多用小圓刀剔地,使景物既明顯又使底地成為有機的依托。運刀時正側轉折,時緩時疾,隨心所欲。他對某些細節的特殊處理最見功力,如樹枝頂端的 “頓筆” ,竹葉尖部的 “回鋒” ,水邊堅挺的蘆草,精妙至極,至今無人能夠模仿。林清卿最講究底地的平整,連樹幹疤節與花葉蛀洞的小底地都非常之平,讓人看起來虛靈清晰,富有空聞感。這種剔地效果難倒了古今多少藝人,也成為許多行家鑒定林清卿作品的主要依據。

林清卿對薄意景物表面的刻劃更是別開生面,對樹幹疤節、花瓣花葉、人物的結構與衣紋等均以小圓刀開睨,運刀疏密有致,刀筆生花;對煙、雲、山石等則用圓刀或半圓刀,刀法圓順渾樸,剛柔相濟,左右逢源,而對寫意的竹葉、蘆草等多保留光面,竹葉的尾部有意與底地相融,更有墨趣與立體感。他刻水紋的功力也特別令人欽佩,廖廖數刀,無論刀位、長短、疏密都絲毫不能更改,真是有如神助。

壽山石天生麗質,然而難於完美,常有格、裂、斑點等缺陷,如何因材施藝,巧掩暇疵 ,藝人要有化腐朽為神奇的功力。林清卿在這方面的造詣尤為精湛,在他的作品中常可看到這種技巧的表現,如將散亂的斑點刻作點點梅花,將凹陷的蛀洞刻成假山石的空洞,正是“反見天然” 。

林清卿的一生創作了大量的作品,題材十分廣泛。鬆、竹、梅等許多畫家反復描繪的傳統題材,難有新意,而清卿卻能別出心裁。他刀下的梅花老幹彎折蟠曲,新枝長而挺直,給人以孤芳冷潔向春風的感覺,他的薄意菊花常在巖石邊迎風怒放,有股不畏秋風的豪情。再如山、石、雪等人們熟視無睹的事物,一經清卿刀筆的點畫,總是特別新穎奇妙,令人 陶醉心怡。在人物方面,林清卿最常刻的是蘇東坡的題材,如 “遊赤壁” 、“東坡賞硯”、“虎溪三笑”等,無不神情畢肖,韻味無窮。由此也可看出他對蘇東坡的人生觀十分欣賞。

省博物館收藏的一枚林清卿的《秋山行旅》薄意章,在小小的畫面上,天高雲淡,古木蕭疏,棧橋橫臥,酒肆數間,外有小二招呼客人,內有酒客開懷暢飲。四位騎驢者與三位挑夫正在行旅中,人物的神態互相呼應,主景與背景疏密有致,每一個細節都惟妙惟肖,真可謂 極精微致廣大 ,知怪乎著名畫家熊文鏞驚嘆:“ 清卿畫石非人之畫紙所能及也,是石以畫傳者。”

林清卿還有一怪,平生不正式收授藝徒,他的兩個兒子也不從事雕刻。君不知林清卿一生都在不斷學習與實踐之中,都在孰著地攀登藝術的高峰,安能分心傳藝。

林清卿的作品多由道山路的陳某磨光,每件作品陳氏都拓下墨本,後將多年所積分人物、山水、花烏粘貼三本,晚年時先後將花鳥拓本讓給林其弟,山水拓本讓給郭功森,人物拓本則為郭茂桂所得。曾私淑於林清卿的西門派傳人王雷霆,也有大師薄意作品的拓本。大師作品皆已流散,幸有拓本傳世,為後人留下了學習與研究的珍貴資料。

一個人的成功離不開天時、地利、人和,林清卿無疑三者皆得,過人的天分更兼有孰著與勤奮,終成藝壇巨匠。林清卿開拓了薄意藝術的最高境界,為壽山石的藝木寶庫增添了絢麗的光彩。壽山石雕正是由於有諸多傑出的藝人,如林清卿者,一生全身心投入、艱苦探索、精益求精,才有今天的輝煌燦爛。林清卿的藝術成就成為人們至今不可企及的典范,他的藝術精神永這激勵著後輩。

論林清卿薄意藝術的五大特色

----劉 愛 珠

清末民初,福州西郊觀前人林清卿秉性聰慧,喜詩書字畫,受業於西門雕刻名工陳可應,陳可應擅長於平面剔地淺浮雕,林清卿繼承此法,並融進中國畫與畫像磚等創作藝術精髓,運用自己純熟的刀法使淺浮雕更加薄化。林清卿獨闢蹊徑,用雕刀在石頭上平面繪畫造型達到“畫石非人之畫紙所能及也”的境地,林清卿用中國畫的線條韻味,傳統壽山石雕的刀法,熔刀畫與一爐在僅 一毫米 厚的薄意作品中將形象、體積、層次、內容充分表現了出來,加上壽山石的巧色與溫雅脂潤使作品更加完美。林清卿開創了前無古人的壽山石雕新的藝術技法,“薄意藝術”。而且並把它推到了最高的藝術的境界,成為後人追模的藝術典範。海內外收藏家追尋的藝術瑰寶,我對林清卿薄意藝術進行了分析與研究,認為他的薄意藝術有五大特色。

1、以石作畫用刀如筆

林清卿之所以暫時放下雕刀,拜師學畫,其目的就是要提高自身修養,使其具備深厚的筆墨功力和中國繪畫藝術基本原理和方法,將它運用到薄意雕刻中去。但壽山石薄意作品的創作,有更多的客觀局限性,因為天然壽山石,每方都不可能一樣,尤其珍貴石種如田黃、水坑石、高山石中的晶凍石他們的材形、色澤、紋理都各不相同。林清卿卻能依材形、色澤、紋理巧妙構思,審石度勢出其奇制勝,力創佳作。當然壽山石中也有十分純潔、沒有裂紋和瑕庇的石材,這樣純淨的石材,在題材選擇上就可以發揮更大的自由創作空間。林清卿對這樣的石材倍加珍惜,他以為石頭本身如果很美,就應當留著讓人們欣賞。對這樣的石材工應以少勝多,因此,林清卿在潔淨的石材上大多只施以幾杆翠竹,數根葦草尤見情趣。如何在多裂紋、多顏色的珍貴石材要使抽象的紋理加工成巧色藝術品,這只有創作激情是不夠的,他還需要作者具有豐富的創作想像力與精湛的技藝。他在動刀以前花大量時間用於“相石”立意和筆構。據先師王雷庭說:清伯時常相石三、四天未見動一筆一刀,問其緣由,他說沒想好,不急,想好就快了。這就是所謂的“藝術靈感”,有了靈感,作品的創作就水道渠成了。

林清卿在薄意作品中十分注重構圖採用中國繪畫的傳統法則。諸如:寬能走馬、密不通風的疏密關係,上下、左右的呼應關係,國畫中工與寫同時並用的關係。在方形圖章上的薄意是四面延續的,他十分注重四面形成一幅完整的圖畫,各面又能獨立城畫。畫家稱其“清卿畫石非人之畫紙所能及也”。林清卿在薄意用筆上,正側轉折,輕重頓挫,“屋漏”、“回鋒”都能以刀代筆將墨韻,甚至墨的五色都似乎表達于石上。林清卿用刀如筆還有其獨到之處,譬如林清卿常刻的荷塘清趣,對荷葉的刻法也有獨創,陽面荷葉紋路用陰刻,背面荷葉的紋路用弧刀陽刻,葉脈若有若無、栩栩如生,真正做到“一枝一葉總關情”。人們總稱讚“清伯”刻的水紋廖廖數刀波光粼粼,難倒同仁。王雷庭師傅曾說,眾不知其中有其絕竅,“清伯”曾授其“天機”,原來他刻的水紋用的陰陽刀、斜刀入石、力度適中,線條流暢地劃一條,然後掉個頭再劃一條,據畫面需要如此反復數次。這樣運用陰陽受光的原理水也就活了。

2、因材施藝巧掩瑕庇

壽山石五彩斑瀾,柔而易攻,是天生美石,俏麗的色彩因色構思那是錦上添花,然而壽山石也有美中不足之處,譬如有裂痕、石格、石紋、砂丁、瑕庇等。在薄意創作中這是雕刻家最辣手的事,如何天工巧奪化腐朽為神奇,林清卿大師即是這方面的高手。他對充分發揮自己的形象思維,首先是根據石材先立意,擬刻花鳥、山水或人物,這對以後的運筆構圖、開發意境創作出好作品是必不可少的,林清卿常常“相石”數日仍未動一刀的原因所在。

著名金石書畫家潘主蘭先生在壽山石刻史話中對林氏的作品有過這樣的描述:“林清卿曾刻艾葉綠一方。石高二寸餘,綠色僅僅過半,其他地方淡灰色。綠處一面有略帶黃褐色一大點,這明明是個疵累,通過清卿構思,刻蕉葉二大片滿覆石上、蕉葉缺處,作兩隻小鳥並棲對語、其周啾之聲,如出林蔭,極為生動,蕉葉下麵點綴一拳太湖石,玲瓏多孔,孔之後面,還刻兩個蕉本,隱約可辨,太湖石好像淡墨勾成。如果以畫理來評量,的確絲毫不違背。芭蕉與石頭,卻比較容易排布的。難在於黃褐色大點,不是安排小鳥,不能那樣生動,不是安排兩個小黃鳥不能盡掩其全疵。而且綠蕉黃鳥、襯以淡墨的假山石,這等技巧,縱使名畫家賦色,恐怕也不過這樣。”著名書畫篆刻家陳子奮先生在《頤諼樓印話》中評價他的薄意“花卉之嫵媚生動,雖寫生家罕能及。山水竹木、亦靜穆渾厚。難得利用石之病、而反見天然。”

利用俏色薄意創作的花卉為最難,妙在善配巧色,借用紅、黃色為四時花卉。黑色為飛燕與雄雞,就是小黑點、小砂丁在大師刀下也變成飛舞的蜂、蝶、蜻蜒、甲蟲等小動物,利巧得法,化弊為利。諸如今藏福州市博物館的作品《富貴長春》、《夏日荷塘》、《蘆雁》利用俏色而構畫出的圖案,令人為之驚歎:這顏色這麼巧嗎?石材色的色澤越雜,裂痕越多,林清卿大師的構思就越精妙。裂格多交叉者他多用來雕刻梅、桃、杏等枝幹,裂格多豎者他就用來劃竹、松、柏或懸崖峭壁。橫格就常刻上橋、堤、船、古厝和石徑,彎彎曲曲的石紋或裂格大師則施以雲煙霧霞,他所刻的雲煙其刀法流暢,令人心曠神怡。我們從福州市博物館的藏品山水《觀瀑》就可領略大師因材施藝的天才,《觀瀑》是一對多裂格的方形章,況且裂格中有許多橫與豎90度的裂紋,這沒有難倒大師,他構畫出重重疊岩縱深、山泉飛流直下,近處蒼松翠柏,一泓清水,遠處天高雲飛,房舍隱其中,觀賞者如身置清靜優雅之境,世間煩腦蕩然無存。

利用田黃石珍貴的稀薄石皮,雕刻就如單色水墨國畫,運用自然石皮的厚薄表現近景遠山意境深隧更增添畫面情趣。再如福州博物館收藏的田黃方章《梅雀爭春》他順著稀有的石皮一波一折地將臘梅的蒼勁有力的枝幹,曲折的疤節通過刀筆表現出來,花、鳥、竹、石剛柔相溶,且遮去瑕庇,避了裂格,使質地純潔脂潤部分均表露出來襯托出用石皮雕刻的畫面通過其豐富的質感與對比色表現了自然美與藝術美。

3、題材廣泛立意新穎

林清卿的“藝外學藝”使藝術修養和文化水準得到很大提高,避免了前人在壽山石雕題材上有很大的局限。林清卿的薄意雕刻內容豐富,題材廣泛,主要有花鳥、山水、人物等。花鳥中他多選擇梅雀爭春、蘆葦鴻雁、翠竹雄雞、荷塘清趣、春江水暖、傲雪臘梅、富貴長春、傲霜秋菊、松鶴延年、 木芙蓉、海棠花、月季花、金針花,桃花柳燕等等。這些題材中雖然有的反復創作使用,但大都因色因格而構圖,每件作品構思都別出新裁同工異曲,讓人陶醉於鳥語花香的意境之中。山水也是林清卿薄意作品較常用的一個題材,這與壽山石多裂格用來刻劃山水畫較適宜有關,天然的裂格與石紋給他帶來非常廣闊的想像空間飛泉疊瀑、高山流水、崇山峻嶺、楓橋夜泊、古柏蒼松、赤壁夜遊、遠上寒山,有竹人家、寒江垂釣、浩月流雲、落日歸帆等等,幅幅山水畫躍然石上。林清卿說:“薄意山水,以意為之,取其神遠”。潘主蘭先生說:“林清卿山水人物大都精而饒有韻味,吾友龔禮逸《壽山石譜》稱其薄意精妙絕倫人恒有言,一藝之長足以飲譽於當時,收名于後世林清卿之藝蓋可知矣”。

林清卿薄意人物雕刻以人物偏小為主,他人物薄意雕刻以古典文學,民間傳說、傳奇故事等為題材,諸如:踏雪尋梅、八仙過海、香山九老、竹林七賢、夜宴桃李園、米癲拜石,羲之愛鵝、懷素書蕉、魚樵耕讀、秋山行旅、十八羅漢、無量壽佛、八仙過海、虎溪三笑等等。林清卿作品不少取之於廣為流傳的題材。通過他的再創作產生了新的效果。羅丹說:“當一種文學的題材已為人所熟悉,藝術家可以拿來用……借此可以自由發展”。石材中的裂紋,巧色都施以樹木,山水花草整個配景渾然一體,無可挑剔,方寸之間的薄意山水真能與大幅的山水人物國畫一樣的完美,一樣的令人神往。畫家陳子奮先生評價其作品說:“林清卿山水竹木,亦靜穆深厚。難得在利用石之病,而反見天然。”林清卿在運用這些題材中,人物形神兼備動作彼此呼應都刻劃的惟妙惟肖令人深思。

4、地平如鏡意薄傳神

林清卿薄意刀法純熟,運用自如。他薄意雕刻的一個重要特點,非常之薄,地底十分平整,尤如一層薄畫緊貼石上。層次分明玩味極佳,他以高超技藝和驚人的毅力堅持每一作品都地平如鏡意薄傳神。畫面上茂密的樹縱和枝葉之間的小小逢隙,以及蟲蟻,鬚髮之間極其微小空地他都剔的非常的平整,沒有半點的疏忽。林清卿剔地分層一般都用直角斜口刮刀,因刮底需要用大刀與小刀不一,當小刮刀無法削刮的極小平面也需運用小鏟刀剔平,不論所用大刀還是小刀刀磨好之後他都要將刀口的尖部修磨圓轉,使其顯得不那麼尖利,以便能在雕刻時保持景物線條的清晰、流暢與古樸,這樣對下一道進行刻劃雕飾畫面的細微之處時更能表現筆墨的韻味與畫意。

5、品位高雅儒家風範

林清卿薄意藝術的再現立即受到諸多文人墨客,以及藝術收藏家高度評價與青睞。正如著名畫家熊文鏞先生所說:“清卿畫石非人之畫紙所能及也,是石以畫傳者。”他的藝術成功之處,在於他擯棄傳統的壽山石雕局限於自身內部代代傳承的陋習,而是吸取中國文人書畫藝術的精隨,熔匯於刀筆之中進行艱苦的探索,終於取得了輝煌成就,據說林清卿重X雕刀首刻薄意時第一件成功的作品是田黃石《竹雞》。他原本想在這一田黃石上刻《滄浪濯足》,但根據原石的形、色反復揣摩精心構思,改刻《竹雞》,他利用僅一毫米厚度田黃石皮進行構排、佈局,運用中國繪畫的用筆手法,結合自身純熟的雕刻技法,以他敏捷思維,施以高超絕技創作了聞名遐邇的《竹雞》,宣告了壽山石雕真正的薄意作品誕生。他藝術成就立即受到文化界人士的注重和歡迎,當時福州詩書畫界名人龔禮逸、陳子奮、潘主蘭都樂於與他交往,稱他的作品充滿儒家氣息。

藝術總是相通的,文字、繪畫、書法、音樂、詩歌與雕刻他們之間雖然有各自的藝術標準、法則和目標。但是高尚的美是諸多藝術的共同追求。他們之間沒有界限,羅丹說:“繪畫、雕塑、文學、音樂,彼此的關係比常人所設想的更要接近。它們都是表現站在自然前面人的感情,只是表現的方法不同罷了”。林清卿在薄意雕刻藝術的小小天地中運用和發揮了中國畫中的筆墨、線條、光線、質感、虛實以及透視原理和畫面的韻律及節奏感,他的作品中的文學內涵,藝術修養和積澱,以及中國文化人藝術風範均融於他每一件作品之中。林清卿用他的天才與勤奮開創了壽山石嶄新的薄意藝術並推到了最高藝術境界,登上藝術的大雅之堂。

[作者為中國工藝美術學會會員,福建省壽山石文化藝術研究會常務理事,國家高級工藝美術師,福建省工藝美術大師]

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}