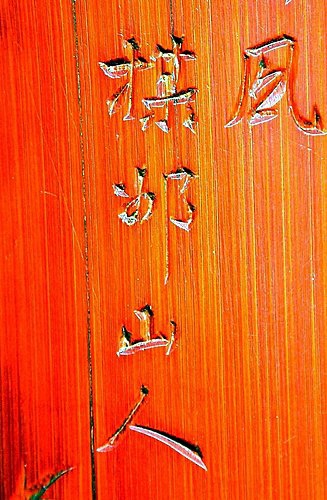

清王梅鄰款竹刻花卉詩文小臂擱

上端斷面

局部特寫

竹節內面橫隔膜之竹絲斷面的點突出局部特寫

上端竹絲斷面的點突出局部特寫

翻拍歷史博物館出版---明清竹雕精選---竹雕月季花圖詩筒圖片

後記-下載網路-清 竹雕花卉臂擱(13.0CM)-

廣東益誠拍賣行2012-01-8成交價¥57,500

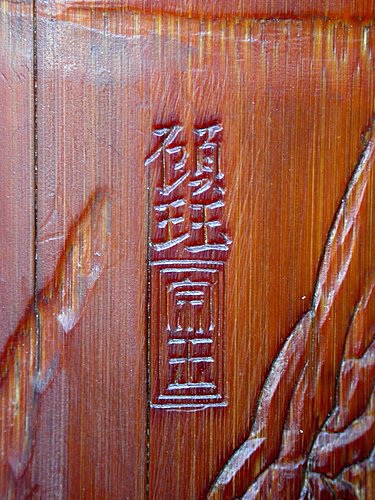

清顧玨款竹雕山水人物圖短臂擱

下端斷面

局部特寫

下端斷面的點突出局部特寫

近日陸續收藏兩件小臂擱,長度皆甚短,分析判斷是否為老筆筒破裂後所改件? 這兩件小臂擱長度皆甚短,分別為11.5及14.5公分,與一般常見臂擱長度25公分左右,相差甚多。 我收藏竹雕20餘年來,從未見過如此短的臂擱現品,亦未在圖錄上瀏覽過。 後記- 2012-01-8廣東益誠拍賣行拍賣一件清梅鄰款 竹雕花卉臂擱成交價¥57,500 ,其長度為13.0CM。 倒是常在現貨市場見到20公分以下的竹片,寬度較小,兩側邊緣有內凹溝槽,雕刻圖案大部分為日本風格,少數山水圖案類似中國風格,有落款則為某人”刀”。要價比中國臂擱低甚多,問賣家其來歷,有的仍堅稱是清代臂擱,較誠實的則表示是日本臂擱,但原本就較短。初期信以為真,還曾以高價購買過,後來才知道此物並不是文房用的臂擱,而是日本茶道用品,其名稱為”茶則”,用途是將茶葉置於凹面上以觀賞茶葉用。但我收藏的這兩件小臂擱卻比茶則更短,雕刻圖案是傳統中國竹雕風格,落款則是清代竹雕名家。見過此兩件小臂擱的同好,大部分一看其長度剛好與小筆筒高度接近,會直覺認定是老筆筒破裂後所改件而成,應是殘件,沒有收藏價值。這兩件分別來自台中市及台南市的原藏家,雖明知落款為名家,雕工亦不錯,可能此原因,而始終被同好打槍,認定是老筆筒破裂後所改件而成,應是殘件,沒有收藏價值,所以要價並不高,因此就落入我的手中。 經我詳細檢視,並逐項予以分析判斷: 一.王梅鄰款竹刻花卉詩文小臂擱 1.由臂擱表面色澤棕黃,竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,但以放大鏡觀看竹肉中如魚卵子還不明顯,判斷年代尚未到清中,應在較晚嘉道,此與王梅鄰活動年代相符。 2.由詩文及花卉雕工流暢,有名家功力,與王梅鄰風格符合,其落款與標準款式一致。 3.所陰刻詩文.款式及花卉部位,其雕刻凹面色澤與表面接近,有自然包漿,雕刻年代與竹件製作同。 4.臂擱背面及兩側切邊面,與正面風化顏色皮殼一致,竹節內面之竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,應符合同年代製作,非後來改件。 5.臂擱竹節部分在上,而筆筒竹節在下,故絕非老筆筒破裂後所改件。 6.歷史博物館曾展出並出版明清竹雕精選圖錄---75頁,有一王梅鄰小筆筒,其詩文.款式及花卉構圖與臂擱相同,但詩文.款式是在筆筒另一面。此臂擱詩文.款式是在花卉上方,可見原先就是臂擱。 由以上綜合判斷此小臂擱為原件,非老筆筒破裂後所改件,其製作年代在清中晚期,雕工陰刻詩文及花卉流暢有名家格,為王梅鄰真品機會很大。 不過,以王梅鄰當時已是名家,要找一較大竹片雕臂擱,應輕而易舉,為何找這疑似筆筒破裂所改件竹片?而且還留竹節,兩側切邊面並不修工整,實在令人費解! 可能隨意之作,將身邊隨手可得的報廢素面小筆筒切片,當遊戲之作,加以雕刻,隨手賞玩或當隨身攜帶備用之小臂擱。 二.顧玨款竹雕山水人物圖短臂擱 1.由臂擱表面色澤較暗棕紅,竹絲斷面的點突出竹肉相當明顯,以放大鏡觀察可看到很明顯的竹肉中如魚卵子風化,判斷其年代應有到清中早期,此與顧玨活動年代在康熙雍正年間相符。 2.由浮雕之人物傳神,近景岩石及遠景岩壁皴法層次分明,整體雕工流暢,有名家功力,與書上記載顧玨及傳世作品風格符合,其落款及印款與標準款式一致。 3. 其落款.印款及所浮雕之人物,近景岩石及遠景岩壁皴法部位,其雕刻凹面色澤與表面接近,有自然包漿,雕刻年代與竹件製作同,非後加款。 4.一般清代筆筒,底部均為三足突出,除了少數清末民初筆筒是平底,逐一檢視所收藏近60件竹雕筆筒,只有4件平底,其中2件嘉道,2件清末。此臂擱下方斷面平整,老化一致,沒有修改痕跡。 5.此臂擱所浮雕之人物,近景岩石及遠景岩壁皴法,取景構圖完整,款式在左側,安排合宜有整體感。若係筆筒,一般落款會刻在主圖相對應的背面,則改製成臂擱會便成無款,或者在整幅圖案的左右邊緣位置,改件成臂擱,若以此件臂擱構圖看,落款應在臂擱邊緣或更左看不到位置,才合理。 6.臂擱兩側切邊面,風化顏色皮殼有老化現象,非新切割痕跡。但是否與製作同時,則不敢驟然認定,即不敢排除以前曾改件。 由以上綜合判斷此小臂擱其製作年代在清中早期,所浮雕之人物,近景岩石及遠景岩壁皴法部位流暢有名家格。為顧玨真品機會很大。但是否為臂擱原件?還是原筆筒破裂後所改件,則不敢驟然認定。 竹木牙雕文物,因屬有機材質,在自然情況溫度、溼度反覆變化下,熱漲冷縮,溼漲乾縮,因內外層縮收率不一樣,本身會產生內應力,經長時間風化會產生大小深淺的裂痕。所以有年代的竹木牙雕文物,不能避免裂痕,那是自然的歲月痕跡。沒有自然開裂痕跡的竹木牙雕文物,只有一種---就是新品。 明清竹雕筆筒,經百年以上長期風化,當然不能避免開裂痕跡,一般竹雕筆筒製會切下竹節當底,製作最為簡便,但因底部有竹節及橫隔板,使得底部外表與內側所受內應力及收縮率差別會比筆筒上端差別更大,因此筆筒底部通常開裂情況會比嚴重。通常筆筒上端與底部裂痕不會剛好在同一條線,造成筆筒由上到底的大裂痕,且兩條較大裂痕不會剛好在筆筒對角處,而且底部有橫隔板支撐,並不會有開裂成兩半情形。 後來竹雕家瞭解筆筒留下竹節,會造成底部較嚴重開裂情形,於是將明末製作竹雕香筒上下鑲木質上蓋及底座經驗,轉用於筆筒上。因此在雕製比較大且較精緻作品時,就去除竹節部分,不惜花更多時間及成本,加鑲紫檀或酸枝底座及口沿。這就更不可能開裂成兩半情形了。但後來市面所見加鑲紫檀或酸枝底座及口沿的竹雕筆筒,則並不一定是原裝貨,有很多是原底的橫隔板破損,後代改鑲的。要判斷是否原裝?最可靠就是看竹筆筒底部切割斷面風化是否與外表一致?有無後來才切斷竹節的痕跡?但木質底部均與筆筒黏貼牢固,是不可能讓您分離來檢視。只能由外表檢視:1.所鑲木質老化皮殼是否與筆筒外表一致?2.原裝筆筒大部分屬精雕較大作品,若小筆筒或雕工普通,可能是改件。3.原裝筆筒其開裂只有小裂痕,而且底部開裂情況和上端類似,如底部開裂明顯比較嚴重,則可能改件。4.看筆筒內側底部,有無去除橫隔板所留下痕跡,若有就是改件,若無也不一定原裝。 由以上兩種竹雕筆筒工法,留竹節作底部,以及去除竹節加鑲紫檀或酸枝底座,都應不會造成筆筒嚴重裂成兩半,就算筆筒裂成兩半,也不足以改製成臂擱,因其構圖並不完整。而且一般作品並不值得改件,若是名家作品,則當初選料應屬較佳素材,較不易開裂,且為名家作品,應受較佳收藏環境,更不易嚴重大開裂,縱然發生嚴重大開裂,也要不惜花較高代價請老師傅修補,保留其價值,怎會貿然改件切成短臂擱?成沒有收藏價值的殘件。 以上觀點純屬個人臆測,沒有任何資料可查考,就教方家。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}