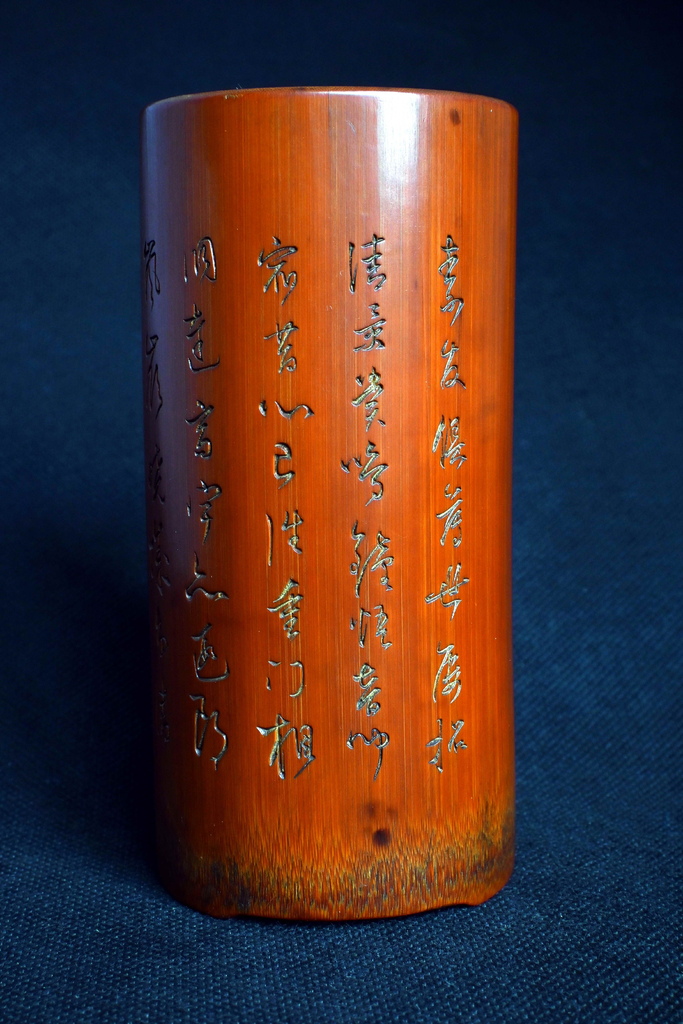

B394清庚午(1870)周之禮竹刻臨董其昌行草《慈恩伽藍清會》詩文筆筒(口徑6.6高14cm)

[清]字子和,號致和,紫瑚。長洲(今江蘇蘇州)人。

王雲(石香)入室弟子。是近代畫家周喬年的父親。專刻牙竹,摹刻金石文,殘破靨缺處均能逼肖,為向來所無。且布置工雅,脫盡習氣,可作拓本觀,今吳市贗刻極多。《竹人續錄、廣印人傳》

慈恩伽藍清會-唐代 韋應物

素友俱薄世,屢招清景賞。鳴鐘悟音聞,宿昔心已往。

重門相洞達,高宇亦遐朗。嵐嶺曉城分,清陰夏條長。

氳氛芳台馥,蕭散竹池廣。平荷隨波泛,回飆激林響。

蔬食遵道侶,泊懷遺滯想。何彼塵昏人,區區在天壤。

董其昌《韋應物詩兩首行書卷》-湖南省博物館藏

《慈恩伽藍清會》

這幅手卷正文共49行,每行書多則5字,少則2字。手卷分為三部分,第一部分到“何當複相求”止,第二部分到“區區在天壤”止,以“韋司直燕集二詩,董其昌書於玉峰舟中”作為結尾。作者根據藝術表現的需要,採用重按輕提、墨色幹濕產生的若干段落的虛實節奏變化,使整幅文字具有節奏韻律感。首尾行書,草書自然穿插其間,行、草書大致各占一半。作品中有三處筆誤:“陛”錯為“階”,“良”錯為“永”,“氳氛”錯為“絪縕”,“懷”錯為“惟”。

手卷以“高賢侍天階”開篇,五字用筆、墨色略顯凝重,從“接都城氤氳望嵩丘”起,即入佳境,行書、草書相繼躍然絹上,提按使轉凸顯精彩:重按濃墨之字,如 “丘、草、涉、淹、醉、散、何、賞、鳴、重、分、清、池、飆、蔬、侶、泊、惟、想、人” 一展洞達氣力;上提俊逸之字,如“方、遊、流、露、荷、廣、神、所、屢、酬、聞、朗、隨、遺” 尤存草書風骨神韻。第二部分中“嵐嶺曉”、“蕭散竹”、“廣平湖”、“激林響”、“食遵道”更是疑入懷素草書法帖中。“滯”字末尾勁筆一長豎,占三字位置,筆力從上而下,一貫到底,極有“屋漏痕、錐畫沙”之意,並且“滯”字的左、右、下三面分別被“侶泊惟、想、何”重墨字所包擁,顯得十分搶眼,此佈局在董氏的書作中似不多見。末尾以“壤”字重墨收筆,與起首的“高”字形成前後首尾呼應,這種安排,是作者有意為之還是偶然得到,不得而知,但從通篇氣韻與筆墨揮灑自如來看,這幅手卷應是董氏在心力具佳的狀態下一氣呵成的佳作。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}