清笠甫(沙神芝)款竹高浮雕竹林七賢圖筆筒

清王挴鄰款竹高浮雕文人雅集圖小筆筒

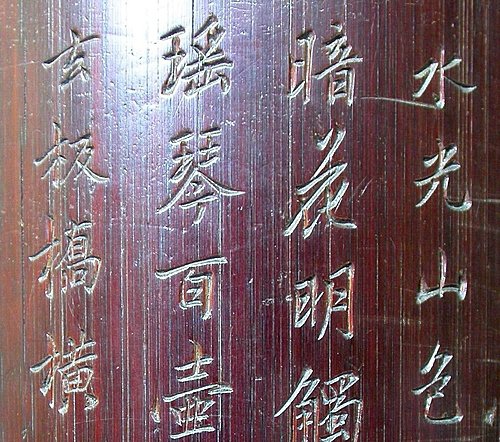

清石道人(傅山)款竹片拼接竹黃刻山水圖五面筆筒

清黃花梨浮雕山水人物圖筆筒

幾件清中早期名家竹木雕精品的收藏經歷(沙神芝竹高浮雕竹林七賢圖筆筒、王挴鄰竹高浮雕文人雅集圖小筆筒及傅山竹片拼接竹黃刻山水圖五面筆筒)

謝先生從事跑單幫在玉市擺攤也有10幾年歷史,主要經營是玉器,偶而有附帶擺些雜項,平常是在台北市光華玉市擺攤,常遠至蒙古及東北找貨,所以手上有市面上較少見的遼金及元風格玉件,所進文物貨色開門,要價實在,所以有到台北文物之旅,一定到其攤位讓其由桌面底下行李箱裡慢慢將最近所帶回來文物逐一掏出看,如此陸續買了幾年,都不知謝先生有進竹木雕文物,直到有一次他帶了一件竹雕筆筒擺在攤位上,我問起是否有較高檔竹雕,他才表示家裡還有,早從十年前跑單幫就有進竹木雕,因有固定客戶,且攜帶不便所以玉市沒有帶,這幾年來已陸續賣出近百件雕工年代不錯的竹木雕筆筒。他表示既然我對竹木雕,那下週就特別帶來幾件讓我看,我告訴他住中部, 一兩 個月才北上一趟,不如由他帶到台中市公園路玉市擺攤,還可以開發新的客源,於是他就約一個月南下一趟台中玉市,若有進竹木雕就專程南下。

此件笠甫款竹雕竹林七賢圖筆筒為其第一次南下所帶,經詳細檢視:

1.看其褐黑色色皮,為清初至清中早期色澤。

2.松樹葉片成橢圓形輪狀,高浮雕工藝及人物雕法,為清初至清中期風格。人物為傳統風格雕工尚佳,竹林之竹幹太筆直略嫌匠氣。

3.以放大鏡檢視其筆筒上下斷面,其竹絲的點狀突出明顯,但還沒明顯破裂情形,根據個人獨到的竹雕經驗判斷---這是為清中期竹雕才有的風化特徵。

4.以放大鏡檢視題詩及落款,其雕刻凹處顏色與表面色皮一致,裡面藏有自然污垢,以手摸過不礙手,表示經常年使用,已磨掉稜角,變得柔順,題詩及落款應均為舊刻。落款”笠甫”,在岩石有一”沙”印款,此題詩雕工細緻流暢,非一般傳統工匠所能刻出,但若係竹雕名家,近20年竹雕收藏經驗,卻對沙笠甫卻毫無印象。

綜合評估:

此件竹雕竹林七賢圖筆筒題詩刀法俐落流暢,人物雕刻為傳統風格雕工尚佳。再由褐黑色色皮,松樹葉片成橢圓形輪狀及竹絲的點狀突出明顯,綜合判斷應為清中期竹雕筆筒。可以清中期無款竹高浮雕筆筒價購。

於是詢問何年代,他表示依風化情況有清中期,有無其資料,表示剛從大陸回來還沒時間去查,我表示賣家找不到一定會說還沒找推諉,此筆筒為開門老件,人物為雕工尚佳,竹林之竹幹太筆直略嫌匠氣。且品相保養不好,底部及口延都有蛀孔,價格會受影響。詢問價格,開價為清中期無款行情,經議價以平日交易慣例8折成交。

回家就趕緊拿出所有竹雕有關書籍查看,查到資料:

沙神芝(清)字笠甫,浙江嘉興人。青嚴子。工篆、隸,學懷素狂草,筆力雄健。擅畫梅花,兼善篆刻。 有鶴千(張日中)、六泉(貝點)風韻。青嚴所著藝文通覽,經神芝博考碑版,繼誌編校而成。 能於筆筒內刻書、畫,曾刻紫檀香筒一事,內刻陶靖節小像,一古松偃臥,頗得勢。題曰撫孤鬆而盤桓。其款刻於筒底,青赤金填,光澤可鑑。 僅高三寸餘,徑八分餘,真絕技也。

——參見《中國美術家人名辭典》P415

後來陸續收到幾件等級不錯的竹木雕文物,沙神芝竹高浮雕竹林七賢圖筆筒、王挴鄰竹高浮雕文人雅集圖小筆筒及傅山竹片拼接竹黃刻山水圖五面筆筒,以及清黃花梨浮雕山水人物圖筆筒。

不過近年來臺灣經濟狀況每況愈下,相對大陸經濟成長迅速,大陸骨董市場行情比台灣高,謝先生無法在大陸找到台灣藏家能接受價位的高檔竹木雕文物,已近四、五年來就沒有再南下台中擺攤。有時北上文物之旅特地去建國玉市找他看貨,還是沒有找到較高檔竹木雕,有的仍是他的老本行---古玉。

傅山生平

生卒(1607 ~ 1684) ,字青竹,後改字青主,號真山、僑黃、松僑、朱衣道人、公之它、石道人、青羊庵主等,山西陽曲 ( 今山西太原市北郊區西村 ) 人。

傅山自幼穎悟,喜任俠,賦性剛直不阿。十五歲補博士弟子員,二十歲試高等廩餼。後就讀於三立書院,受到山西提學袁繼鹹的教誨和青睞。 崇禎年間傅山與薛宗周等生員百餘名聯名上書為袁氏訟冤,勇挫閹宦權奸,後得以昭雪而名震朝野。明亡後他拜壽陽五峰山道土郭靜中為師,出家為道。他又多次從事反清的活動,並曾被捕,在獄中 “ 抗詞不屈,絕食數日,幾死 ” 。 康熙年間,朝廷開設博學鴻詞科,傅山時已七十二歲,給事中李宗孔、劉沛先薦其進京應試,他稱病推辭,陽曲知縣戴夢熊奉命促駕,竟令人舁其床而行,至都門外三十裏,傅山抵死不入城,清廷免試,授封 “ 內閣中書 ” 放還。 他既不謝恩,亦不接受,出京時,送行者途為之塞。

傅山通曉經史、諸子、釋老之學,著有《霜紅龕集》四十卷。長於書畫,精鑑賞,並開清代金石學之源。 傅山在醫學上,也有著巨大的成就。 他精內科、婦科、兒科、外科,尤以婦科為最。 其醫著《傅青主女科》、《青囊秘訣》,至今流傳於世,造福於人。 在文學藝術上他更是一位富有批判和創造精神的思想啟蒙先驅。

處於董趙書風籠罩書壇之際的傅山,也曾學過趙孟頫,明亡以後專攻顏魯公,再後直取魏晉,逆流而上,直入淵藪。 全祖望《陽曲 傅青主 先生事略》雲: “ 工書,自大小篆,隸以下,無不精,兼工畫 ” 他的小楷《千文》直追鐘王,樸實古拙。 他曾說: “ 楷書不知篆隸之變,任寫到妙處,終是俗格。 ” 傅山喜以篆隸筆法作書,重骨力,宗顏書而參以鐘王意趣,並受王鐸書風影響,形成自己獨特的面貌,中年以前已得時譽。他後期對趙字貶斥得很利害 “ 予不極喜趙子昂,薄其人而遂惡其書,近細視之,亦無可厚非,熟媚綽約自是賤態,潤秀圓轉尚屬正脈,蓋自《蘭亭》內稍變而至此與時高下亦由氣運,不獨文章然也。 ”( 《霜紅龕集》 ) 。這一段書評史上 “ 書如其人 ” 的典型論斷,自然這與他生逢易代之特殊時期有關。他還在《作字示兒孫》中說 “ 作字先作人,人奇字自古。綱常叛周孔,筆墨不可補。 ” 這種論述針對當時 “ 奴書 ” 盛行的清初書壇無疑是一副清醒劑。 他力倡 “ 寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧真率毋安排。 ” 的藝術主張,以自然天倪為尚,三百多年來一直備受推崇。

王梅鄰生平

金元鈺撰《竹人錄》書中有關王玘、王梅鄰生平及技藝之記載:

玘,字席珍,號春江,謂韶孫,存素子,豐貌脩髯,年七十餘不資扶。老居城西老屋,庭前遍植名花異卉,暇日過從煨芋燒筍。摭談中吳軼事舊聞,胸絕塵坌言霏玉屑,晉人揮塵風流於是乎在。工刻花卉,尤擅折枝蘭,清微澹遠,雖一花片葉,對之時覺竟體芬芳。蘭為香祖,非襟期洒落者,孰能傳其高致,王翁清標絕俗,靜觀物態結契於冥漠,故心手相符若此,殆陳仲美、鄭所南之流亞與。從子梅鄰,字茂林,工刻小楷。

王恒,字梅鄰、楳鄰、仲文、茂林,號梅鄰山人,王玘之姪,生卒年不詳,

江蘇嘉定人(今上海市),主要活動時間約在清嘉慶至清道光(1796–1850)年間前後。出生於竹雕刻世家,竹雕刻多以「梅鄰」題款。

從王恒傳世作品分析:竹雕刻作品以筆筒為主,擅長以淺浮雕雕刻山水圖,工於陰刻小楷,也偶作陰刻山水圖與「陷地陽文」雕刻蔬菜花卉等紋飾。王梅鄰,題材多取山水人物,雕刻風格早期主要是繼承了周顥的雕刻風格。到了晚期例如作於清道光十九年(1839),「竹雕〈風雨歸舟〉筆筒」作品中,開始呈現融入周顥與吳之璠等多種技法,形成自己獨特的藝術風格。

王恒善用陰刻技法,王恒除善於陰刻山水人物題材之外,更以善刻書法著稱,如行楷陰刻李白〈春夜宴桃李園序〉文之「竹刻行楷〈春夜宴桃李園序〉筆筒」、行楷陰刻周敦頤〈愛蓮說〉文之「竹刻行楷〈愛蓮說〉筆筒」等均是,陰刻字體以行書與楷書較為多見,書法力厚雄勁,端莊中不失秀媚之氣。

王恒常將其所擅長陷地浮雕山水與陰刻小楷字體技法,集中體現於同一件作品之中,如「竹雕〈秋聲賦〉筆筒」、「竹雕隴上歸來圖筆筒」等,均為一面浮雕山水人物,另一面陰刻行楷書法,因此有了圖文並茂、詩書畫相得益彰相映成趣的效果。

王恒也擅長嘉定派地區傳承,盛極一時的陷地陽文雕刻技法,作品題材以取蔬菜花卉為主,天津市藝術博物館即藏有:梅鄰款陷地陽文雕刻「竹雕白菜臂擱」與「竹雕折枝芙蓉花筆筒」。

款識多為陰刻行書款,尤其是紀年款,提供了王恒的姓名、字號、生活年代與藝術風格的演變,更多詳實的資料,可以彌補文獻資料記述不足的缺憾。

此文引用好友 梁俊棠 先生所作---

逢甲大學歷史與文物管理研究所碩士論文---

嘉定派竹雕刻藝術之研究

感謝老友提供

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}